È stato presentato a Venezia 82, nella sezione “Venezia Classici – Documentari”, Holofiction, il documentario di Michal Kosakowski dedicato alla rappresentazione cinematografica della Shoah.

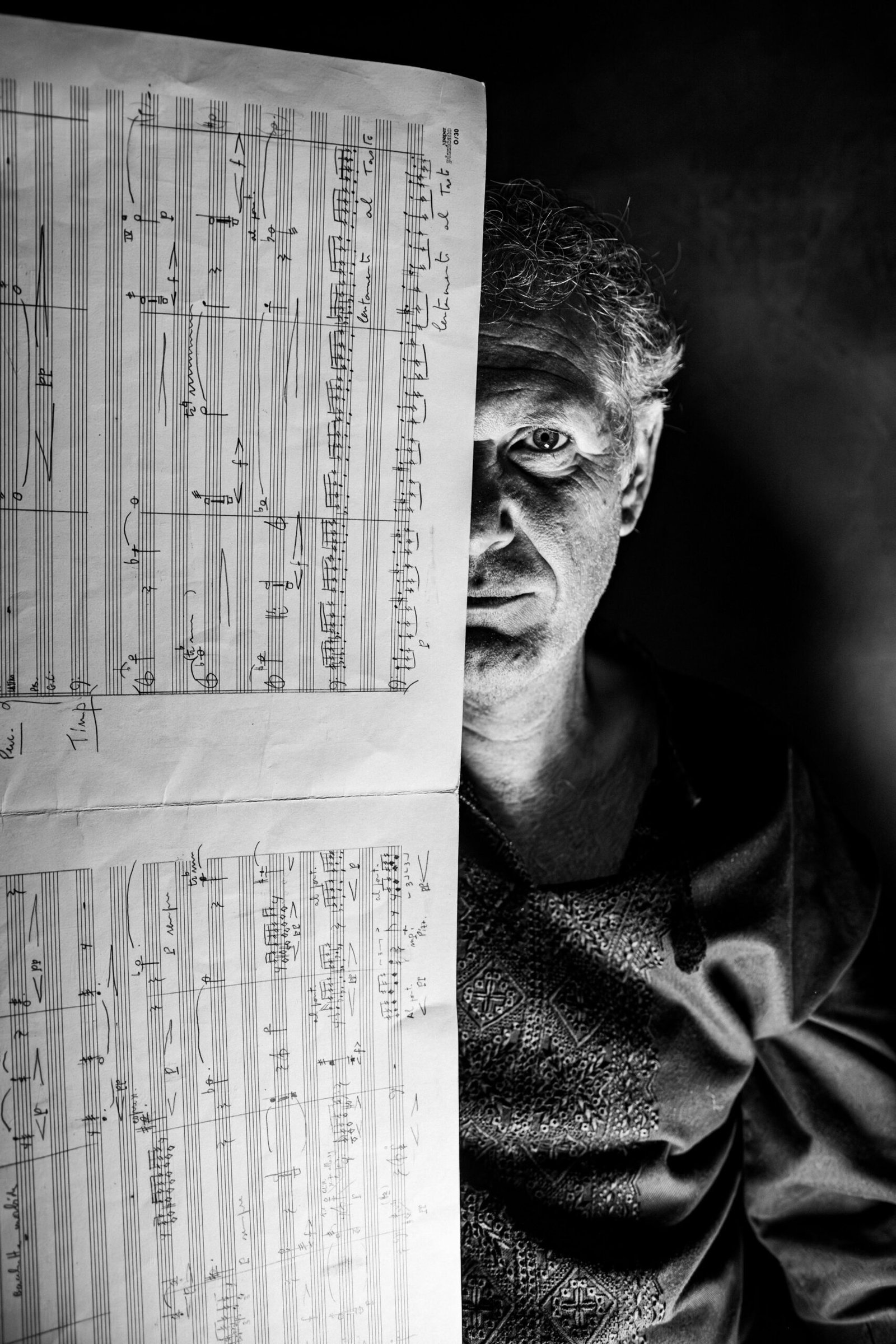

Dopo la proiezione abbiamo incontrato l’autore della colonna sonora, il compositore Paolo Marzocchi, già responsabile delle musiche del Parsifal di Marco Filiberti.

Alessandro Guatti: Vuoi raccontarci come si è strutturata la collaborazione con Kosalowski?

Paolo Marzocchi: La lavorazione del film è stata piuttosto complessa ma molto affascinante perché il progetto unisce un’anima profondamente “artigianale” (è un prodotto super indipendente, con un budget veramente limitato) a uno spirito estremamente professionale e meticoloso. Il documentario è un found-footage movie, ovvero è interamente composto da scene di altri film e Michal ha lavorato circa sette, otto anni alla parte di ricerca dei materiali. Una volta selezionate le scene, ha coinvolto me: avevamo già lavorato insieme per Zero Killed, The Heart of It, Fortynine e soprattutto per il cortometraggio Just like the Movies (2006), in cui si ragionava sull’11 settembre attraverso immagini di film realizzati prima del 2001. Io dunque conoscevo già il suo modus operandi e lui sapeva che io avrei aderito con entusiasmo a questo folle progetto perché l’argomento mi interessa molto ed è parte integrante della mia attività professionale. Ho già lavorato infatti sulla musica concentrazionaria (quella composta nei campi di concentramento) sia nella mia opera Il viaggio di Roberto sia in altri lavori in cui ho inserito musiche ritrovate nei campi. Kosakowski ha così iniziato a mandarmi delle sequenze del film man mano che si avvicinavano alla loro forma definitiva a livello di montaggio visivo: lui le aveva montate con una traccia musicale di lavoro di base (quella che si definisce “layout music”) che utilizzava prevalentemente il minimalismo americano come una sorta di lente di ingrandimento sulla struttura a “pattern” data dalle infinite ripetizioni di gesti che ricorrono costantemente nel film.

A. G.: Holofiction è infatti strutturato principalmente attraverso la giustapposizione di segmenti “assonanti” tra vari film, frammenti che si richiamano reciprocamente o che ripropongono gli stessi stilemi, gli stessi soggetti, le stesse forme.

P. M.: Esattamente. Kosakowski voleva estremizzare questo aspetto anche da un punto di vista acustico. Io però mi sono incamminato su una strada diversa: volevo portare nella colonna sonora una narrazione “altra”, che si muovesse parallela alle immagini ma che le assecondasse su un altro livello.

A. G.: Hai infatti dichiarato: “Per Holofiction ho pensato prima di tutto alla colonna sonora di un film muto. Un film muto è una sorta di sinfonia per immagini, in cui la forma musicale è una drammaturgia parallela che scorre insieme all’altra drammaturgia: il montaggio”. In effetti c’è un fitto dialogo tra la colonna sonora e le immagini in questo film, che non dicono le stesse cose ma adottano la stessa grammatica per parlare tra di loro e con lo spettatore.

P. M.: Sì, è proprio questo il senso. Volevo usare i codici del cinema per creare un senso drammaturgico anche nella musica. In un film come questo, non narrativo, lo sviluppo drammatico è dato dal montaggio: è la drammaturgia del montaggio a dettare la forma. C’era quindi l’ulteriore difficoltà di tenere la tensione per sequenze di otto, dieci minuti senza cambiare tema per non spezzare la sintonia con le immagini. Ecco perché sono partito dall’idea di basarmi su due melodie molto particolari da un punto di vista storico e poi rielaborarle per fare in modo che dialogassero con le immagini scelte da Kosakowski. La prima è stata composta da Friedrich Schwarz e si intitola Ich hab Kein heimatland. Si tratta di un “tango ebraico”, un particolare tipo di tango che era molto in voga negli anni Venti e Trenta in Germania, in particolare negli ambienti culturali e musicali che gravitavano intorno all’hotel Adlon di Berlino. Questa composizione ebbe una grandissima diffusione nei campi di sterminio di tutta Europa, dove fu conosciuto anche con altri titoli diventando di fatto l’inno dei “senza patria”. Posso dire che questa è la musica principale del film, quella da cui si sono originati tutti gli altri motivi. Prima del finale la si ascolta anche con il testo, in una mia rielaborazione sospesa, per voce e pianoforte (con Valentina Coladonato, ed io al piano). Mentre scorrono i titoli di coda però la si può sentire nella sua versione completa e lineare, da me rielaborata nel 2017 con il mio ensemble WunderKammer. Una sera, alla fine di un concerto a cui era presente anche la senatrice Liliana Segre l’abbiamo eseguita come bis e vedevo che lei la canticchiava perché la conosceva. È stata un’emozione molto forte. La seconda melodia portante del film è invece Wiegala, una sorta di ninna nanna composta da Ilse Weber nel campo di Terezin. Questa si sente in tre momenti del film, il più iconico dei quali è forse quella che Michal ed io chiamiamo “sequenza della sofferenza”, dove si susseguono i volti delle persone disperate e sofferenti.

A. G.: E Kosakowski come ha reagito alle tue proposte?

P. M.: Ti confesso che la sua reazione mi preoccupava molto. Per le altre collaborazioni il nostro dialogo era stato assiduo: io gli mandavo i montaggi e nel giro di un paio di giorni lui mi rispondeva con le sue riflessioni. Dopo avergli ho inviato il rough cut di Holofiction ho aspettato una risposta per due settimane! Per me sono state due settimane infernali: pensavo che non gli fosse piaciuto, che avrei dovuto riscrivere tutto da capo o cedere alle sue proposte di musicaalla Steve Reich. Invece quando mi ha chiamato mi ha detto che aveva avuto bisogno di tempo per riascoltare il tutto perché sul momento era rimasto totalmente spiazzato, però poi non riusciva più a immaginare il film con una musica diversa da quella che gli avevo proposto. Per me è stato un grandissimo sollievo!

A. G.: E come hai registrato la musica?

P. M.: L’ho registrata in un modo anticonvenzionale a causa del budget ridottissimo: quando possibile, uno strumento alla volta! Volevo assolutamente evitare tracce midi o simili, volevo il suono degli strumenti veri. Dopo aver visto sfumare l’ipotesi di una registrazione orchestrale, e anche quella di una esecuzione da parte dell’ensemble, ho ripiegato sulla registrazione dei singoli strumenti. É una cosa folle, me ne rendo conto, perché sono 102 minuti di musica, ma in questo modo potevo ottenere esecuzioni magari imperfette ma autentiche. Io ho suonato il pianoforte e ho poi coinvolto colleghi professionisti sia per la parte esecutiva (Danusha Waskiewicz alla viola, Andrea Veneri per la composizione delle parti di musica elettronica) sia per la parte produttiva (Alessio Mastrorillo per il mixaggio, Damiano Ferretti e Gabriel De Pace come assistenti di direzione artistica), il coro di voci bianche Novello InCanto e la mia WunderKammer Orchestra solo per le parti più complesse. Abbiamo registrato persino nell’androne delle scale del Consevatorio di Ravenna durante le vacanze di Natale. Tra composizione, registrazione ed editing abbiamo impiegato otto mesi per realizzare l’intera colonna sonora.

A. G.: Hai menzionato il coro e il Conservatorio. Da insegnante ritieni che un progetto come Holofiction abbia anche valore educativo?

P. M.: Naturalmente, e sotto un duplice aspetto. Il primo è quello più strettamente compositivo: comporre una musica, una colonna sonora per un film di questo tipo rappresenta davvero una sfida per un compositore. Portare avanti una linea narrativa musicale con il particolare rapporto con le immagini di cui abbiamo parlato è molto stimolante (immaginare arcate lunghissime per i violini, ad esempio, per sostenere la tensione emotiva). L’altro è quello che guarda più alla musica come linguaggio in relazione ad un altro linguaggio, quello cinematografico. Da questo punto di vista una colonna sonora – oltre ad essere un esempio concreto di musica applicata (corso a cui collaboro da oltre tre anni al Conservatorio di Ravenna) – permette di utilizzare i codici dei generi cinematografici per ottenere effetti attesi o spiazzanti a seconda della situazione. Penso ad esempio alla sequenza in cui i violini “diventano” metaforicamente urla o alle percussioni, che nella sequenza dei treni ri-creano un ritmo particolare evocando dapprima i rumori dei portelloni che si chiudono, poi l’attrito delle ruote sulle rotaie e infine le mitragliatrici che sparano sulla folla. Oppure pensiamo a quando vediamo i musicisti suonare ma la musica è assente: anche questo aumenta la tragicità degli eventi. Se ricordi l’inizio del film, c’è la sequenza dei grammofoni: la musica vera e propria però (il famoso tango) non inizia finché non appaiono i megafoni dei campi di concentramento. La musica può dialogare con le immagini in molti modi diversi.

A. G.: Concluderei con una domanda apparentemente provocatoria: perché partecipare a un’opera come Holofiction?

P. M.: Holofiction è un’opera d’arte: è un film sul cinema ma è anche un lavoro sull’essere umano. Pensiamo alle varie sequenze in cui Kosakowski accosta immagini dello stesso attore che in film diversi ha interpretato la vittima e il carnefice, il prigioniero del lager e il nazista. Trovo che sia un’operazione concettualmente molto significativa perché dimostra che l’essere umano è sia vittima che carnefice.

SCHEDA TECNICA

Holofiction (Germania, Austria; 2025). REGIA, SCENEGGIATURA, MONTAGGIO: Michael Kosakowski. MUSICA: Paolo Marzocchi. SUONO: Andrea Veneri. PRODUZIONE: Kosakowski Film, Atelier Uli Aigner. GENERE: Documentario. DURATA: 102’.